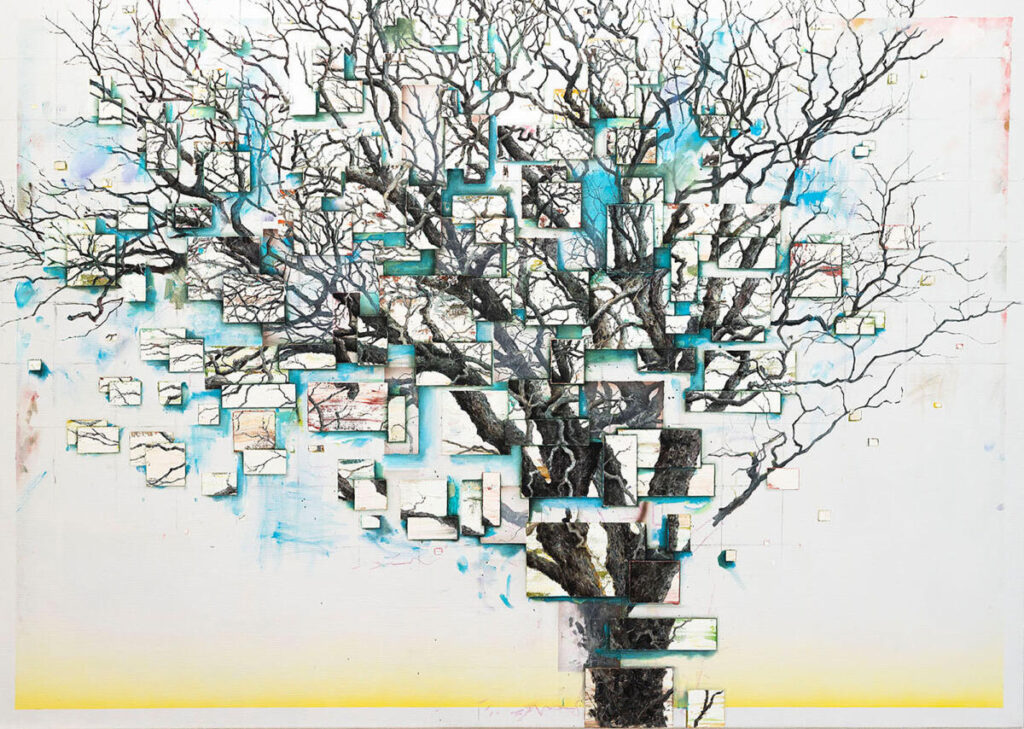

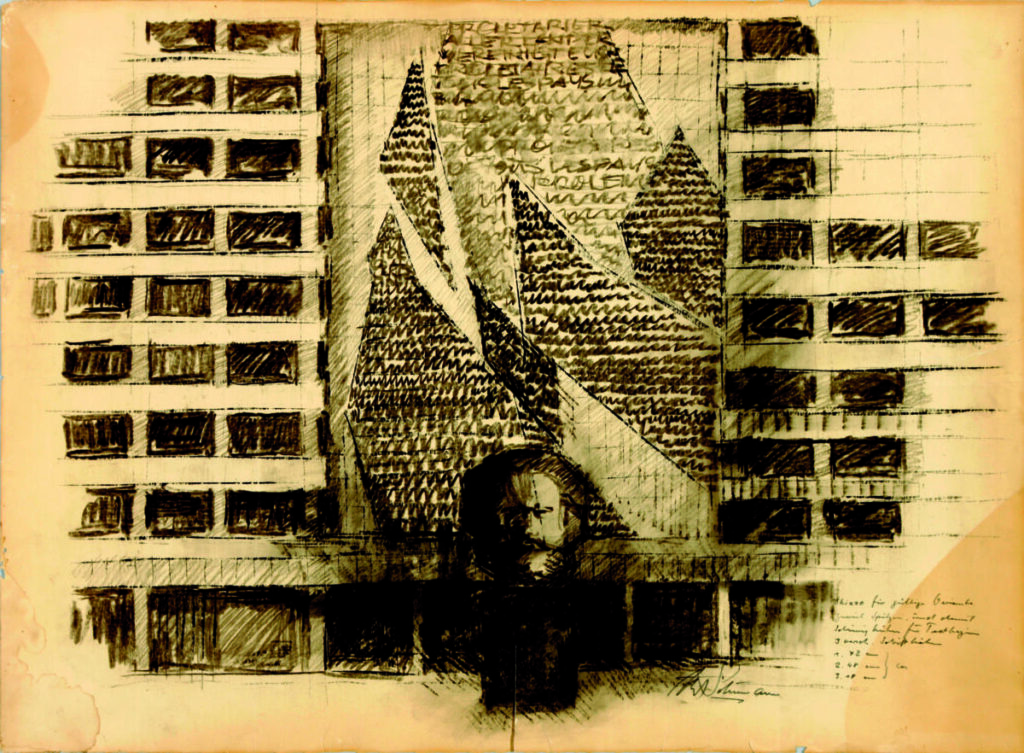

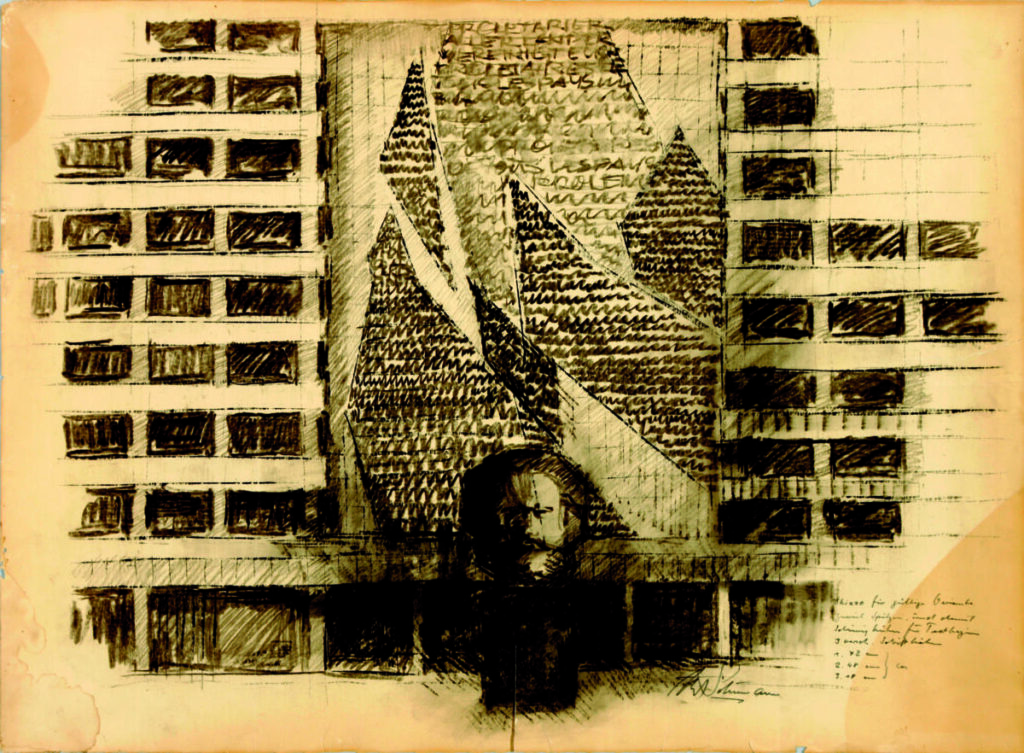

Der Chemnitzer Grafiker und Typograf Heinz Schumann (1934 – 2020) wird oft nur mit der monumentalen Schriftwand hinter dem Karl-Marx-Kopf in Verbindung gebracht. Dabei entwickelte er seit den 1970er Jahren ein äußerst eigenständiges kalligrafisches Werk, in dem er mit Tusche und Feder auf schwungvolle Art verdichtete Schriftgrafiken zu kurzen literarischen Texten schuf. Während er damit international große Beachtung und Anerkennung erzielte, mit Ausstellungen und Preisen mehrfach geehrt wurde, ist dieser Aspekt seines Schaffens in seiner Heimatstadt nur einem sehr kleinen Kreis bekannt.

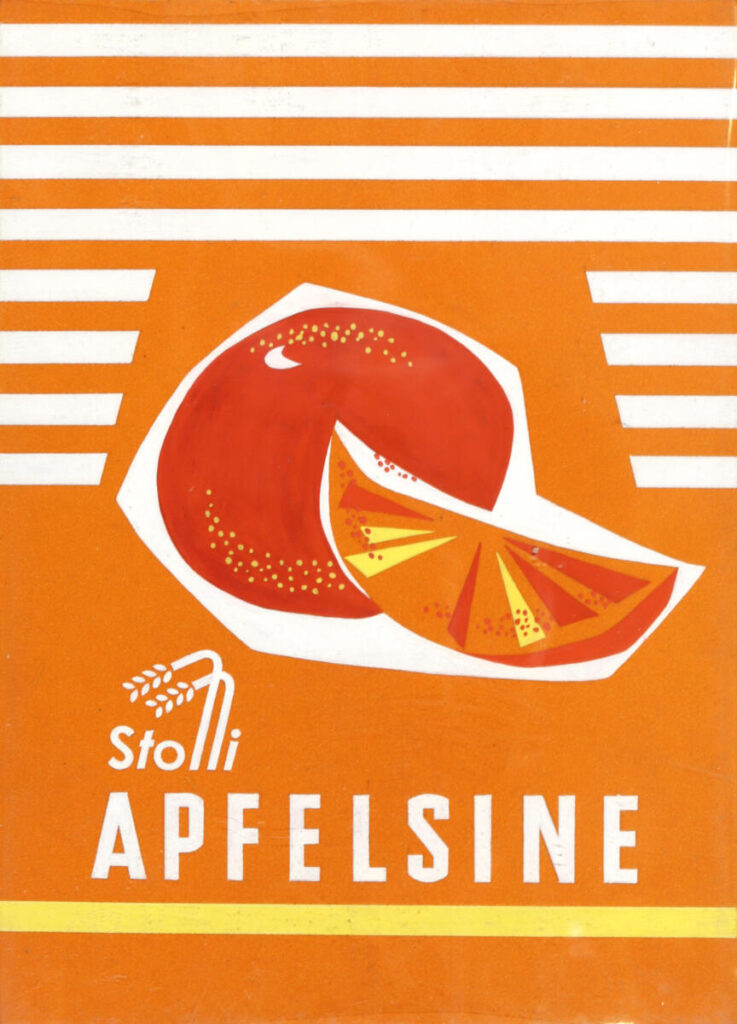

Die Ausstellung rückt deshalb das kalligrafische Werk Schumanns mit Beispielen aus allen Schaffensphasen in einer umfangreichen Auswahl aus dem Nachlass in den Fokus der Öffentlichkeit. Ergänzend werden noch weitere Bereiche seiner grafischen Tätigkeit, wie z.B. seine typografischen Entwürfe, vorgestellt.

Neue Sächsische Galerie

Moritzstraße 20 im Tietz, 1. OG · 09111 Chemnitz

0371 3676680 · info@nsg-chemnitz.de

Do – Mo 11 – 17 Uhr, Di bis 18 Uhr, Feiertage 11 – 17 Uhr

www.nsg-chemnitz.de